А дмирал Александр Васильевич Колчак мемуаров не оставил. Эти стенограммы допросов могут послужить чем-то вроде: вопросы касались практически всего периода его жизни, адмирал отвечал на вопросы обширно и честно, понимая, что другой возможности подвести итоги жизни ему, скорее всего, не представится.

Предисловие

Мне пришлось участвовать в допросах Колчака, производившихся Чрезвычайной Следственной Комиссией в Иркутске. Созданная эсеро-меньшевистским «Политическим Центром»{1}, комиссия эта затем, с переходом власти к Ревкому, была реорганизована в Губернскую Чрезвычайную Комиссию; состав же Комиссии, допрашивавшей Колчака, оставался неизменным до самого последнего дия допроса.. Ревком совершенно сознательно сохранил его, несмотря на то, что в этом составе был меньшевиствовавший Денике и два правых эс-эра – Лукьянчиков и Алексеевскнй. Все эти лица были полезны для допроса уже тем, что близко знакомы были с работой колчаковского правительства и к тому же прямо или косвенно участвовали в подготовке иркутского выступления против него, в нанесении ему последнего удара, результаты которого были уже предрешены вступлением в Сибирь Красной армии и взятием ею колчаковсвой столицы – Омска. При наличности этих лиц в Следственной Комиссии больше развязывался язык у Колчака: он не видел в них своих решительных и последовательных врагов. Самый допрос Колчака, арестованного или, вернее, переданного «Политическому Центру» из рук в руки чехо-словаками – если не ошибаюсь – 17 января 1920 года, начался накануне передача власти «Политическим Центром» Ревкому, и, следовательно, все допросы, считая со второго, производились уже от имени Советской, а не эс-эро-меньшевистской власти.

Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем этого допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях ее верховного главы, по и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контр-революционного наступления на молодую Советскую республику. Замысел был правильный, но его выполнение доведено до конца не было. События на еще не ликвидированном Фронте гражданской войны, висевшая несколько дней над Иркутском угроза временного захвата города подоспевшими остатками колчаковских банд, вынудили Ревком расстрелять Колчака в ночь с 6 на 7 Февраля вместо предполагавшейся его отправки после следствия на суд в Москву. Допрос поэтому оборвался там, где начиналась его самая существенная часть – колчаковщина в собственном смысле, период диктатуры Колчака, как «верховного правителя». Таким образом, обстоятельства сложились так, что историко-биографический характер допроса в силу случайных обстоятельств привел к отрицательным результатам. Допрос, несомненно, дал недурной автопортрет Колчака, дал авто-историю возникновения колчаковской диктатуры, дал ряд характернейших черт колчаковщины, но не дал полной, исчерпывающей истории и картины самой колчаковщины.

Последний допрос производился 6 Февраля, днем, когда расстрел Колчака, по существу говоря, был уже решен, хотя окончательного приговора вынесено еще не было. О том, что остатки его банд стоят под Иркутском, Колчак знал. О том, что командным составом этих банд предъявлен Иркутску ультиматум выдать его, Колчака, и его премьер-министра Пепеляева{1.2}, Колчак тоже знал, а неизбежные для него последствия этого ультиматума он предвидел. Как раз в эти дни при обыске в тюрьме была захвачена его записка к сидевшей там же, в одном с ним одиночном корпусе, его жене Тимиревой. В ответ на вопрос Тимиревой, как он, Колчак. относится к ультиматуму своих генералов, Колчак отвечал в своей записке, что он «смотрит на этот ультиматум скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка». Таким образом, Колчак предвидел возможность своего расстрела. Это отразилось на последнем допросе. Колчак был настроен нервно, обычное спокойствие и выдержка, которыми отличалось его поведение на допросах, его покинули. Несколько нервничали и сами допрашивавшие. Нервничали и спешили. Нужно было с одной стороны закончить определенный период истории колчаковщины, установление колчаковской диктатуры, а с другой – дать несколько зафиксированных допросом ярких проявлений этой диктатуры в ее борьбе со своими врагами не только революционного, но и право-социалистического лагеря – лагеря тех, кто эту диктатуру подготовил. Это, значительно забегая вперед от данной стадии вопроса, сделать удалось, но удалось в очень скомканном виде. [V]

На этом последнем допросе Колчак. очень нервничая, все-таки проявил большую осторожность в показаниях; он остерегался и малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые уже попали или могли еще попасть в руки восстановленной Советской власти, и – малейшей возможности обнаружить, что его власть, направленная на борьбу с исчадием ада – большевиками, дышащими только насилием и произволом, сама могла действовать вне всякого закона, боялся, как бы его допрос не помог сдернуть с этой власти покров, которым он старался ее прикрыть в течение всех своих показаний, – покров неуклонного стремления к законности и порядку.

В. И. Ленин в своей речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства говорил:

От редакции

Публикуемые Центрархивом протоколы заседаний Чрезвычайной Следственной Комиссии по делу Колчака воспроизводятся по стенографической записи, заверенной заместителем председателя Следственной Комиссии, К.А. Поповым, и хранящейся в Архиве Октябрьской Революции (Фонд LХХV, арх. № 51). Некоторые места стенограммы и отдельные слова, не поддававшиеся прочтению, в подлиннике пропущены и на их месте поставлены многоточия. Таких пропусков немного, и они не имеют сколько-нибудь существенного значения. Протоколы воспроизводятся нами со всеми особенностями подлинника, и только некоторые грамматические неточности, мешавшие пониманию смысла излагаемого, нами исправлены.

В печати до сих пор появлялись лишь очень неполные отрывки из показаний Колчака, – полного же и выверенного по стенограмме текста напечатано не было. Опубликованный в № 10 «Архива Русской Революции», издаваемого Гессеном в Берлине, текст допроса Колчака носит на себе следы крайне небрежного обращения с историческим» документом. Сверка опубликованного текста показаний в «Архиве Русской Революции» с хранящимся в Арх. Окт. Революции оригиналом дешифровки, убеждает нас в том, что редакция «Архива Русской Революции» имела в своих руках небрежно перепечатанную копию допроса. Опубликованный текст пестрит бесчисленным количеством грубейших ошибок и опечаток, извращающих смысл показаний Колчака.

Многие из этих ошибок можно отнести за счет невнимательности лиц, переписывавших протоколы допроса. То и дело встречаются то пропуски, то грубейшие извращения имен и фамилий; так, например: мыс Дежнев неоднократно именуется Лежневым; в одной месте, пропущена фамилия генерала Андогского, [X] игравшего видную роль; вместо Железнякова Фигурирует Орлов (стр. 187); остров «Котельный» везде переименован в «Котельников»; Василенко переделан в Васильева; В. Чернов в одном месте превращен в Чернышева и пр.

Кроме таких ошибок и опечаток, имеются явные извращения текста в целом ряде важных мест. Приведем несколько примеров: так, на стр. 186 напечатано: «принять должность во второй магнитовой экспедиции» – следует читать: «принять должность второго магнитолога экспедиции»; на стр, 94 напечатано; «Воеводский, предшественпик Дикова», следует: «Воеводский. Предшественник его Диков относился к этому довольно безразлично и не противодействовал этой работе». Тут, кроме извращения, имеется пропуск. На стр. 295 напечатана следующая фраза Колчака, обращенная к участнику переворота Лебедеву: «Вы должны мне сообщить фамилии тех лиц, которые в этом участвовали…», тогда как в тексте следовало: «Вы не должны мне сообщать фамилии» и т. д. Правильность именно этой фразы с отрицанием не подтверждается дальнейшим контекстом. В одном месте, на стр. 228, извращение текста вызвало даже удивление, самой редакции, сопроводившей фразу вопросительным и восклицательным знаком. Вот эта фраза: «по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы для прокормления (?!) Черноморского Флота». В сверенном тексте следует; «по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы для того, чтобы эти кожи выделывались. Это кожи со скота, который убивался для прокормления Черноморского Флота». На стр. 223 каким-то образом Колчак подставляет на место генерала Маниковского себя…

Отметим еще часто встречающиеся пропуски, – их так много, в крупных и малых размерах, что перечислить все нет никакой возможности, приведем лишь несколько примеров.

Допрос Колчака

Стенограммы

Предисловие

Мне пришлось участвовать в допросах Колчака, производившихся Чрезвычайной Следственной Комиссией в Иркутске. Созданная эсеро-меньшевистским «Политическим Центром», комиссия эта затем, с переходом власти к Ревкому, была реорганизована в Губернскую Чрезвычайную Комиссию; состав же Комиссии, допрашивавшей Колчака, оставался неизменным до самого последнего дня допроса… Ревком совершенно сознательно сохранил его, несмотря на то, что в этом составе был меньшевиствовавший Денике и два правых эс-эра - Лукьянчиков и Алексеевскнй. Все эти лица были полезны для допроса уже тем, что близко знакомы были с работой колчаковского правительства и к тому же прямо или косвенно участвовали в подготовке иркутского выступления против него, в нанесении ему последнего удара, результаты которого были уже предрешены вступлением в Сибирь Красной армии и взятием ею колчаковсвой столицы - Омска. При наличности этих лиц в Следственной Комиссии больше развязывался язык у Колчака: он не видел в них своих решительных и последовательных врагов. Самый допрос Колчака, арестованного или, вернее, переданного «Политическому Центру» из рук в руки чехо-словаками - если не ошибаюсь - 17 января 1920 года, начался накануне передача власти «Политическим Центром» Ревкому, и, следовательно, все допросы, считая со второго, производились уже от имени Советской, а не эс-эро-меньшевистской власти.

Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем этого допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях ее верховного главы, по и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контр-революционного наступления на молодую Советскую республику. Замысел был правильный, но его выполнение доведено до конца не было. События на еще не ликвидированном Фронте гражданской войны, висевшая несколько дней над Иркутском угроза временного захвата города подоспевшими остатками колчаковских банд, вынудили Ревком расстрелять Колчака в ночь с 6 на 7 Февраля вместо предполагавшейся его отправки после следствия на суд в Москву. Допрос поэтому оборвался там, где начиналась его самая существенная часть - колчаковщина в собственном смысле, период диктатуры Колчака, как «верховного правителя». Таким образом, обстоятельства сложились так, что историко-биографический характер допроса в силу случайных обстоятельств привел к отрицательным результатам. Допрос, несомненно, дал недурной автопортрет Колчака, дал авто-историю возникновения колчаковской диктатуры, дал ряд характернейших черт колчаковщины, но не дал полной, исчерпывающей истории и картины самой колчаковщины.

Последний допрос производился 6 Февраля, днем, когда расстрел Колчака, по существу говоря, был уже решен, хотя окончательного приговора вынесено еще не было. О том, что остатки его банд стоят под Иркутском, Колчак знал. О том, что командным составом этих банд предъявлен Иркутску ультиматум выдать его, Колчака, и его премьер-министра Пепеляева, Колчак тоже знал, а неизбежные для него последствия этого ультиматума он предвидел. Как раз в эти дни при обыске в тюрьме была захвачена его записка к сидевшей там же, в одном с ним одиночном корпусе, его жене Тимиревой. В ответ на вопрос Тимиревой, как он, Колчак. относится к ультиматуму своих генералов, Колчак отвечал в своей записке, что он «смотрит на этот ультиматум скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка». Таким образом, Колчак предвидел возможность своего расстрела. Это отразилось на последнем допросе. Колчак был настроен нервно, обычное спокойствие и выдержка, которыми отличалось его поведение на допросах, его покинули. Несколько нервничали и сами допрашивавшие. Нервничали и спешили. Нужно было с одной стороны закончить определенный период истории колчаковщины, установление колчаковской диктатуры, а с другой - дать несколько зафиксированных допросом ярких проявлений этой диктатуры в ее борьбе со своими врагами не только революционного, но и право-социалистического лагеря - лагеря тех, кто эту диктатуру подготовил. Это, значительно забегая вперед от данной стадии вопроса, сделать удалось, но удалось в очень скомканном виде. [V]

На этом последнем допросе Колчак. очень нервничая, все-таки проявил большую осторожность в показаниях; он остерегался и малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые уже попали или могли еще попасть в руки восстановленной Советской власти, и - малейшей возможности обнаружить, что его власть, направленная на борьбу с исчадием ада - большевиками, дышащими только насилием и произволом, сама могла действовать вне всякого закона, боялся, как бы его допрос не помог сдернуть с этой власти покров, которым он старался ее прикрыть в течение всех своих показаний, - покров неуклонного стремления к законности и порядку.

В. И. Ленин в своей речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства говорил:

«Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он насильничал против рабочих и даже порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам. Это вульгарная защита демократии, это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми способами, которые он находит».

Комиссия, выясняя некоторые яркие факты из области насилий, производившихся Колчаком и колчаковской военщиной, несомненно, до некоторой степени, впала в тон такого «довольно неумного порицания Колчака». Но слишком живо чувствовались тогда в Сибири это насильничанье и преследования, чтобы можно было говорить о них с Колчаком, сохраняя то отношение к нему, которое рекомендует нам В. И. Ленин. Важна, однако, не эта черта допросов, а важно то отношение, которое проявляет сам носитель военной, типично-фашистской контр - революционной диктатуры к актам насильничания. Если комиссия была склонна в «довольно неумно порицать за них Колчака», то сам Колчак все время обнаруживает стремление либо замазать эти акты, либо свалить их на бесчинства отдельных лип, и групп вопреки воле диктатора и его правительства, либо найти им законное оправдание. Совершенно откровенно, рисуя себя безоговорочным сторонником и проводником идеи противопоставления белогвардейской военной диктатуры диктатуре большевиков, он не хочет, не имеет мужества принять на себя всю ответственность за все последствия этой диктатуры, за те способы ее осуществления, которые были для нее и неизбежны, и единственно возможны.

Белогвардейская военная диктатура (это отчетливо видно из показаний Колчака) из диктатуры централизованной превратилась в диктатуру отдельных генералов и казачьих атаманов, из насилия, твердо руководимого из единого центра, - в насильничание над Сибирью отдельных шаек, ускользнувших от подчинения «верховному правителю» и его правительству. Но она все-таки была единой диктатурой, сверху донизу, строящейся по одному и тому же образцу, действующей одними и теми же методами. И разница между верхом и низами этой диктатуры была только одна: верх стремился стыдливо прикрыть в глазах своих руководителей - империалистических держав Антанты - то, что совершенно свободно, открыто, без всякого намека на стыдливость, развертывали в своей «работе» низы с их контр-разведками и караульными отрядами; с их Волковыми, Красильниковыми и Анненковыми.

Эта разница сказалась в показаниях Колчака. Он давал их не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира. Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-либо скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки. Но ему нужно было перед лицом буржуазного мира показать себя действовавшим против врагов этого мира, против пролетарской революции, твердо, решительно, но в то же время в рамках буржуазной легальности. Он плохо знал тот буржуазный мир, на защиту которого был выдвинут англо-французскими империалистами. Он не знал, что та диктатура, которую он возглавлял в Сибири и которую так неудачливо стремился распространить на всю страну, - образец, и подобие западно-европейского фашизма, диктатуры фашистской, выдвигаемой самим буржуазным миром, перед которым он «хочет показать себя носителем законности и порядка, самодовольно неумно порицая Семеновых, Калмыковых и проч., и проч. за то, что они без всякой законности и без всякого порядка насильничали над рабочими, расстреливали, пороли и т. д.

Та же неумная стыдливость перед буржуазным миром заставляет Колчака скромничать и в другом отношении: он никак, даже в отношении далекого прошлого, не хочет признать себя монархистом. И свой монархизм, монархические цели всей своей борьбы с большевизмом он прикрывает флером устремлений демократических, - опять ради буржуазного мира и благодаря плохому пониманию этого мира.

Протоколы допроса адмирала Колчака А.В. - это уникальный документ эпохи, своего рода, его предсмертная исповедь. Впервые он был издан в 1925 году в Ленинграде.

Вот что сообщало примечание редакции:

«Публикуемые Центрархивом протоколы заседаний Чрезвычайной Следственной Комиссии по делу Колчака воспроизводятся по стенографической записи, заверенной заместителем председателя Следственной Комиссии, К.А. Поповым, и хранящейся в Архиве Октябрьской Революции (Фонд LХХV, арх. № 51). Некоторые места стенограммы и отдельные слова, не поддававшиеся прочтению, в подлиннике пропущены и на их месте поставлены многоточия. Таких пропусков немного, и они не имеют сколько-нибудь существенного значения. Протоколы воспроизводятся нами со всеми особенностями подлинника, и только некоторые грамматические неточности, мешавшие пониманию смысла излагаемого, нами исправлены <…> публикуемый нами текст показаний является единственно точным и достоверным воспроизведением подлинных протоколов допроса Колчака » .

Издание 1925 года предварено предисловием К.А.Попова, где тот пишет следующее:

«

Он давал их

[показания - С.З.] не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира. Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-либо скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки. Но ему нужно было перед лицом буржуазного мира показать себя действовавшим против врагов этого мира, против пролетарской революции, твердо, решительно, но в то же время в рамках буржуазной легальности. <…> Та же неумная стыдливость перед буржуазным миром заставляет Колчака скромничать и в другом отношении: он никак, даже в отношении далекого прошлого, не хочет признать себя монархистом. И свой монархизм, монархические цели всей своей борьбы с большевизмом он прикрывает флером устремлений демократических, — опять ради буржуазного мира и благодаря плохому пониманию этого мира.

Если исключить эти характерный черты показаний Колчака и помнить уже отмеченную нами боязнь его дать материал для обвинения своих сотрудников, помощников и слуг, то следует признать, что показания Колчака, в общем и целом, в достаточной мере откровенны.

Как держался он на допросах? Держался, как военно-пленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства. Там была, за редким исключением, трусость, желание представить себя невольными участниками кем-то другими затеянной грязной истории, даже изобразить себя чуть не борцами против этих, других, превращение из вчерашних властителей в сегодняшних холопов перед победившим врагом. Ничего этого в поведении Колчака не было»

.

Собственно, при чтении данного текста, очень хорошо заметны достоинство и откровенность адмирала. Он рассказывает о своей жизни, о своей деятельности, службе. В примечании к публикации данных протоколов на сайте «Милитера» сделано следующее примечание:

«Адмирал Александр Васильевич Колчак мемуаров не оставил. Эти стенограммы допросов могут послужить чем-то вроде: вопросы касались практически всего периода его жизни, адмирал отвечал на вопросы обширно и честно, понимая, что другой возможности подвести итоги жизни ему, скорее всего, не представится» .

И это действительно так - данный текст стоит читать именно как такие вот своеобразные мемуары одного из выдающихся деятелей Белого движения. В них можно найти много весьма интересных для читателя и особенно интересующихся историей России начала ХХ века и Белого движения моментов. Колчак рассказывал о том, как планировалась им операция по захвату Проливов в 1917 году (её осуществлению помешала февральская революция), о том, как велась война на Балтике, о революции 1917 года, о поездке за границу, о событиях на Дальнем Востоке в 1918 году и событиях гражданской войны в Сибири, на Урале и Поволжье. Закончить этот рассказ Колчаку так никогда и не довелось - 6 февраля был последний допрос, а уже в ночь на 7-е его и Пепеляева расстреляли и бросили в прорубь Ангары.

Переиздание данных протоколов выполнено в рамках серии «Николай Стариков рекомендует прочитать» в петербургском издательстве ПИТЕР. Книги этой серии продаются в петербургской книжной сети супермаркетов «Буквоед», поэтому если у Вас есть такая возможность - ищите там такие книги. Вообще данную серию настоятельно рекомендую. Там издаются крайне ценные и полезные источники и книги. О книгах из этой серии я уже писал ранее: в сборнике «Белая Россия» и .

Много писать о книге не буду, отмечу лишь некоторые особо интересные моменты. Например то, что во время своей поездки за границу летом 1917 года, в Вашингтоне он встречался с будущим президентом США Франклином Делано Рузвельтом:

«По прибытии в Вашингтон, я сделал прежде всего визит нашему послу Бахметьеву и морскому министру, его помощнику , министру иностранных дел, военному министру, словом, всем тем лицам, с которыми мне потом приходилось сталкиваться» .

Франклин Делано Рузвельт в тот момент был заместителем военно-морского министра США Джозефуса Дэниэлса, о чём я в своё время .

Читая эпизод о посещении Колчаком Британии, обратил внимание на то, что помимо Первого морского лорда (не путать с Первым лордом Адмиралтейства - ПМЛ это должность 1-го заместителя военно-морского министра, которую занимает флотский, а ПЛА - это военно-морской министр, штатская должность) Джеллико, он встречался в Лондоне с «начальником морского генерального штаба генералом Холлем»

. Я так и не смог точно определить, кто это такой и рискну предположить, что это был начальник английской военно-морской разведки контр-адмирал У.Р.Холл. Тогда возникает немало интересных вопросов.

Ожидая парохода в Америку, Колчак был вынужден две недели провести в Лондоне. Это время он решил не терять даром: «я просил разрешения Джеллико познакомиться с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных станций, чтобы осветить этот вопрос для себя. Для этой цели я ездил по различным заводам и станциям, летал на разведку в море, и так дождался момент когда был отправлен вспомогательный крейсер из Глазго в устье Св. Лаврентия, Галифакс»

.

Интересно также посмотреть на политические пристрастия и симпатии Колчака. Этот вопрос вызывал огромный интерес у тех, кто вёл допрос. Колчак отметил, что на службе был вне политики и был монархистом в том смысле, что был лоялен монархии, которой он присягал. Он же в числе первых переприсягнул Временному правительству потому, что оно было настроено продолжать войну до победы. Однако большевикам, которые заключили Брестский мир и отказались продолжать войну, Колчак служить решительно отказался, и это привело его в стан борцов с большевизмом. В ходе допроса, он довольно положительно отзывался о ряде деятелей Временного правительства - Милюкове, Гучкове, Родзянко, с которыми контактировал ещё когда они были депутатами Государственной Думы, а он был флотским офицером и принимал участие в проведении переоснащения и улучшения Русского флота. Он отзывался о лидерах кадетов и октябристов с симпатией, считая их толковыми людьми, патриотами России и подходящими специалистами для управления страной, а отстранение от власти Гучкова и Милюкова с заменой на Керенского он считал чуть ли не трагедией. Любопытная деталь: осенью 1917 года заочно Колчак был выдвинут (с его согласия) кандидатом от партии кадетов по Балтийскому и Черноморскому флоту в Учредительное собрание.

Рекомендую прочесть этот уникальный документ для лучшего знакомства с историей своего Отечества. Это рассказ о времени и о себе от первого лица - лица человека, непосредственно принимавшего участие в творении истории, в исторических событиях тех тяжёлых дней.

Адмирал Александр Васильевич Колчак мемуаров не оставил. Эти стенограммы допросов могут послужить чем-то вроде: вопросы касались практически всего периода его жизни, адмирал отвечал на вопросы обширно и честно, понимая, что другой возможности подвести итоги жизни ему, скорее всего, не представится.

Предисловие

Мне пришлось участвовать в допросах Колчака, производившихся Чрезвычайной Следственной Комиссией в Иркутске. Созданная эсеро-меньшевистским «Политическим Центром»{1}, комиссия эта затем, с переходом власти к Ревкому, была реорганизована в Губернскую Чрезвычайную Комиссию; состав же Комиссии, допрашивавшей Колчака, оставался неизменным до самого последнего дия допроса.. Ревком совершенно сознательно сохранил его, несмотря на то, что в этом составе был меньшевиствовавший Денике и два правых эс-эра – Лукьянчиков и Алексеевскнй. Все эти лица были полезны для допроса уже тем, что близко знакомы были с работой колчаковского правительства и к тому же прямо или косвенно участвовали в подготовке иркутского выступления против него, в нанесении ему последнего удара, результаты которого были уже предрешены вступлением в Сибирь Красной армии и взятием ею колчаковсвой столицы – Омска. При наличности этих лиц в Следственной Комиссии больше развязывался язык у Колчака: он не видел в них своих решительных и последовательных врагов. Самый допрос Колчака, арестованного или, вернее, переданного «Политическому Центру» из рук в руки чехо-словаками – если не ошибаюсь – 17 января 1920 года, начался накануне передача власти «Политическим Центром» Ревкому, и, следовательно, все допросы, считая со второго, производились уже от имени Советской, а не эс-эро-меньшевистской власти.

Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем этого допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях ее верховного главы, по и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контр-революционного наступления на молодую Советскую республику. Замысел был правильный, но его выполнение доведено до конца не было. События на еще не ликвидированном Фронте гражданской войны, висевшая несколько дней над Иркутском угроза временного захвата города подоспевшими остатками колчаковских банд, вынудили Ревком расстрелять Колчака в ночь с 6 на 7 Февраля вместо предполагавшейся его отправки после следствия на суд в Москву. Допрос поэтому оборвался там, где начиналась его самая существенная часть – колчаковщина в собственном смысле, период диктатуры Колчака, как «верховного правителя». Таким образом, обстоятельства сложились так, что историко-биографический характер допроса в силу случайных обстоятельств привел к отрицательным результатам. Допрос, несомненно, дал недурной автопортрет Колчака, дал авто-историю возникновения колчаковской диктатуры, дал ряд характернейших черт колчаковщины, но не дал полной, исчерпывающей истории и картины самой колчаковщины.

Последний допрос производился 6 Февраля, днем, когда расстрел Колчака, по существу говоря, был уже решен, хотя окончательного приговора вынесено еще не было. О том, что остатки его банд стоят под Иркутском, Колчак знал. О том, что командным составом этих банд предъявлен Иркутску ультиматум выдать его, Колчака, и его премьер-министра Пепеляева{1.2}, Колчак тоже знал, а неизбежные для него последствия этого ультиматума он предвидел. Как раз в эти дни при обыске в тюрьме была захвачена его записка к сидевшей там же, в одном с ним одиночном корпусе, его жене Тимиревой. В ответ на вопрос Тимиревой, как он, Колчак. относится к ультиматуму своих генералов, Колчак отвечал в своей записке, что он «смотрит на этот ультиматум скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка». Таким образом, Колчак предвидел возможность своего расстрела. Это отразилось на последнем допросе. Колчак был настроен нервно, обычное спокойствие и выдержка, которыми отличалось его поведение на допросах, его покинули. Несколько нервничали и сами допрашивавшие. Нервничали и спешили. Нужно было с одной стороны закончить определенный период истории колчаковщины, установление колчаковской диктатуры, а с другой – дать несколько зафиксированных допросом ярких проявлений этой диктатуры в ее борьбе со своими врагами не только революционного, но и право-социалистического лагеря – лагеря тех, кто эту диктатуру подготовил. Это, значительно забегая вперед от данной стадии вопроса, сделать удалось, но удалось в очень скомканном виде. [V]

На этом последнем допросе Колчак. очень нервничая, все-таки проявил большую осторожность в показаниях; он остерегался и малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые уже попали или могли еще попасть в руки восстановленной Советской власти, и – малейшей возможности обнаружить, что его власть, направленная на борьбу с исчадием ада – большевиками, дышащими только насилием и произволом, сама могла действовать вне всякого закона, боялся, как бы его допрос не помог сдернуть с этой власти покров, которым он старался ее прикрыть в течение всех своих показаний, – покров неуклонного стремления к законности и порядку.

В. И. Ленин в своей речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства говорил:

«Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он насильничал против рабочих и даже порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам. Это вульгарная защита демократии, это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми способами, которые он находит».

Комиссия, выясняя некоторые яркие факты из области насилий, производившихся Колчаком и колчаковской военщиной, несомненно, до некоторой степени, впала в тон такого «довольно неумного порицания Колчака». Но слишком живо чувствовались тогда в Сибири это насильничанье и преследования, чтобы можно было говорить о них с Колчаком, сохраняя то отношение к нему, которое рекомендует нам В. И. Ленин. Важна, однако, не эта черта допросов, а важно то отношение, которое проявляет сам носитель военной, типично-фашистской контр -революционной диктатуры к актам насильничания. Если комиссия была склонна в «довольно неумно порицать за них Колчака», то сам Колчак все время обнаруживает стремление либо замазать эти акты, либо свалить их на бесчинства отдельных лип, и групп вопреки воле диктатора и его правительства, либо найти им законное оправдание. Совершенно откровенно, рисуя себя безоговорочным сторонником и проводником идеи противопоставления белогвардейской военной диктатуры диктатуре большевиков, он не хочет, не имеет мужества принять на себя всю ответственность за все последствия этой диктатуры, за те способы ее осуществления, которые были для нее и неизбежны, и единственно возможны.

Белогвардейская военная диктатура (это отчетливо видно из показаний Колчака) из диктатуры централизованной превратилась в диктатуру отдельных генералов и казачьих атаманов, из насилия, твердо руководимого из единого центра, – в насильничание над Сибирью отдельных шаек, ускользнувших от подчинения «верховному правителю» и его правительству. Но она все-така была единой диктатурой, сверху донизу, строящейся по одному и тому же образцу, действующей одними и теми же методами. И разница между верхом и низами этой диктатуры была только одна: верх стремился стыдливо прикрыть в глазах своих руководителей – империалистических держав Антанты – то, что совершенно свободно, открыто, без всякого намека на стыдливость, развертывали в своей «работе» низы с их контр-разведками и караульными отрядами; с их Волковыми, Красильниковыми и Анненковыми.

Эта разница сказалась в показаниях Колчака. Он давал их не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира. Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-либо скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки. Но ему нужно было перед лицом буржуазного мира показать себя действовавшим против врагов этого мира, против пролетарской революции, твердо, решительно, но в то же время в рамках буржуазной легальности. Он плохо знал тот буржуазный мир, на защиту которого был выдвинут англо-французскими империалистами. Он не знал, что та диктатура, которую он возглавлял в Сибири и которую так неудачливо стремился распространить на всю страну, – образец, и подобие западно-европейского фашизма, диктатуры фашистской, выдвигаемой самим буржуазным миром, перед которым он «хочет показать себя носителем законности и порядка, самодовольно неумно порицая Семеновых, Калмыковых и проч., и проч. за то, что они без всякой законности и без всякого порядка насильничали над рабочими, расстреливали, пороли и т. д.

Та же неумная стыдливость перед буржуазным миром заставляет Колчака скромничать и в другом отношении: он никак, даже в отношении далекого прошлого, не хочет признать себя монархистом. И свой монархизм, монархические цели всей своей борьбы с большевизмом он прикрывает флером устремлений демократнческих, – опять ради буржуазного мира и благодаря плохому пониманию этого мира.

Если исключить эти характерный черты показаний Колчака и помнить уже отмеченную нами боязнь его дать материал для обвинения своих сотрудников, помощников и слуг, то следует признать, что показания Колчака, в общем и целом, в достаточной мере откровенны.

Как держался он на допросах? Держался, как военно-пленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства. Там была, за редким исключением, трусость, желание представить себя невольными участниками кем-то другими затеянной грязной истории, даже изобразить себя чуть не борцами против этих, других, превращение из вчерашних властителей в сегодняшних холопов перед победившим врагом. Ничего этого в поведении Колчака не было.

Но в одном он близко подходит к своим гражданским соратникам, разделявшим с ним пребывание в одиночном корпусе иркутской тюрьмы. Все они, как на подбор, были совершеннейшими политическими ничтожествами. Ничтожеством в политическом отношении был и их глава – Колчак. Его показания обнаруживают и это с достаточною ясностью. Он – политически безличная фигура. Он – простая игрушка в руках держав Антанты. У него, с его голой идеей военной диктатуры и скрытой мыслью восстановления монархии, нет никакой политики, кроме той, которая диктуется ему противоречивыми влияниями и этих держав, и окружающих его групп и группочек военщины и торгово-промышленных кругов, с их сомнительного качества политическими руководителями. В этих противоречивых влияниях он безнадежно путается и запутывается тем больше, чем сильнее становится напор наступающей Красной армии, пока, наконец, не предается своими же вчерашними союзниками – чехо-словаками, конечно, с ведома тех же держав Антанты, поставивших его во главе контр-революции.

Ограничиваюсь этими краткими замечаниями.

Как бы ни расценивать постановку допроса Колчака и его показания, опубликование их, несомненно, даст не мало ценного для всякого, желающего изучить историю контр-революции, и уж, конечно, для всякого историка ее.

Она шла до адресата, его любимой женщины, полвека.

Середина дня, 12 августа 1967 года «Микешкин» спускается Быковской протокой. Мы топчемся у левого борта, уже ощущая ноздрями близость дрейфующих льдов. Этою же протокой когда-то шли Матисен и Колчак, участники Русской полярной экспедиции 1901—1902 годов.

Взяв с собою боцмана с «Зари» и двух матросов, Колчак со шлюпа-четверки в этих местах, где мы сейчас застопорили ход, делал промеры глубин. Составленные Колчаком карты печатались Главным гидрографическим управлением России. Скорее всего, их использовали и в лоции, раскрытой у нас на столе: «Лоцманская карта реки Лены от г. Якутска до порта Тикси. Масштаб 1:50. Фарватер 1964. г. Якутск, 1963 г.».

Тогда в голову не могло прийти, что в Москве, на Плющихе, в этот самый день и час, когда мы говорим об адмирале, имя Александра Васильевича Колчака повторяет Анна Васильевна Тимирева, возлюбленная адмирала, вернувшаяся из ссылки. «Как странно — здесь непроходимый лес, / здесь, в десяти шагах, участки, дачи, / гуляют люди, где-то дети плачут, / но здесь, в лесу, тот мир как бы исчез…» Эти дневниковые строки Анны Васильевны датированы тоже 12 августа 1967 года, когда мы, незнакомые с ней, разделенные 5 тысячами километров, думали об одном человеке, но о мистическом совпадении дат я узнаю после того, как судьбе угодно будет меня свести с Анной Васильевной.

В начале 1970-х, собирая материалы для книги «Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. Факты. Размышления. Прогнозы», я без всякой надежды на успех обращусь в иркутское управление КГБ с просьбой запросить из Москвы дело Колчака и Тимиревой. Их арестовали 15 января 1920 года на иркутской железнодорожной станции, арестом руководил 23-летний штабс-капитан А.Г. Нестеров, заместитель командующего войсками Политцентра.

Три-четыре месяца спустя из Общего следственного фонда Центрального архива КГБ в Иркутск придет 19 томов «Дела по обвинению Колчака Александра Васильевича и др.». Среди протоколов, расписок, справок, отбитых на «Ундервуде» 1900-х годов, но часто от руки, иногда невозможных для прочтения, обнаружился клочок серой бумаги, торопливо исписанный химическим карандашом, много раз свернутый, пока не стал удобным для припрятывания.

Я развернул, и потемнело в глазах. Это была последняя записка Колчака Анне Васильевне Тимиревой, до нее не дошедшая; ее отобрали, по-видимому, при ночном обыске перед расстрелом.

При издании и переизданиях книги цензура вымарывала текст записки безоговорочно; мне с трудом удавалось отстоять лишь фрагмент. Вся записка светилась такой любовью 46-летнего Колчака к 26-летней Анне Тимиревой (Сафоновой), таким торжеством их беззащитной взаимной нежности над охватившей землю разрухой, что следа не оставалось от образа адмирала, каким его в те времена представляли.

В поселке Забитуй под Иркутском я разыскал штабс-капитана Нестерова, сухонького старичка, работника местного коммунального хозяйства; он провел 40 лет в лагерях и ссылках за связь с эсэровским Политцентром. От него я услышал подробности ареста Колчака.

Поезд стоял без паровоза, в окружении двух батальонов 53-го стрелкового полка, готовых взорвать рельсовый путь, но не допустить продвижения на восток составов с адмиралом и золотым запасом. В вагоне Колчака было 39 человек; механик телеграфа, делопроизводитель, чиновники для особых поручений толпились в тамбуре и в проходе, не понимая, почему их выталкивают на мороз. В отдельном купе сидели рядом Колчак и Тимирева. Арест Анны Васильевны не предусматривался. Штабс-капитан даже не знал о ее существовании. Но она держала руки Александра Васильевича в своих, настаивая, что в тюрьму пойдут вместе. Они шли под конвоем по льду Ангары, скользя и поддерживая друг друга.

Сидя над архивными папками, я представить не мог, что год спустя встречу жившую на Плющихе в Москве под другим именем Анну Васильевну Тимиреву и, как почтальон из небытия, передам переписанный в мой блокнот текст письма, шедшего к ней полвека.

| Анна Тимирева |

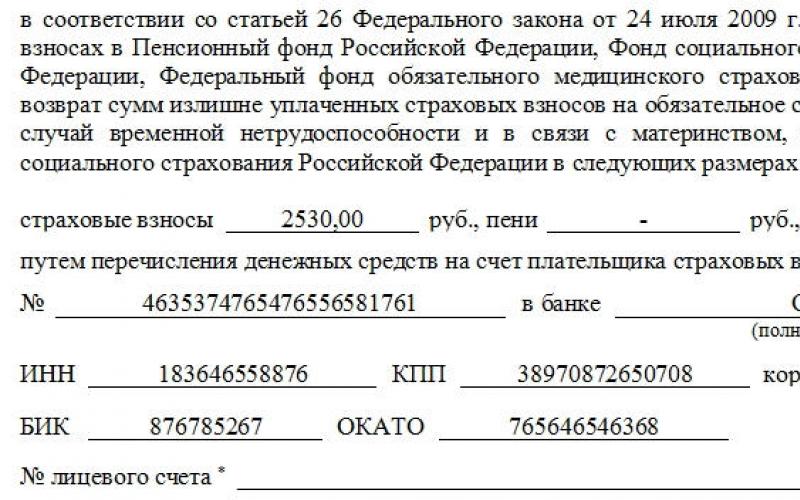

Но прежде о других бумагах из «Дела по обвинению…» На второй день ареста, томясь в отдельной камере, не зная, что с Александром Васильевичем и еще не разобравшись, перед кем за адмирала ходатайствовать, Анна Васильевна пишет карандашом: «Прошу разрешить мне свидание с адмиралом Колчак. Анна Тимирева. 16 января 1920 г».

Им разрешали короткие совместные прогулки по тюремному двору. Ее ужасала обстановка, в которой оказался Александр Васильевич, о себе она не думала, сердце разрывалось от бессилия помочь, чтобы ему не так было холодно в камере.

Она пишет на волю с надеждой, что добрые люди передадут записку в вагон, где оставались их вещи. Надзиратель, видимо, обещал ей помочь, но, не решившись, отдал письмо в Следственную Комиссию:

«Прошу передать мою записку в вагон адмирала Колчака. Прошу прислать адмиралу — 1) сапоги, 2) смены 2 белья, 3) кружку для чая, 4) кувшин для рук и таз, 5) одеколону, 6) папирос, 7) чаю и сахару, 8) какой-нибудь еды, 9) второе одеяло, 10) подушку, 11) бумаги и конвертов, 12) карандаш.

Мне: 1) чаю и сахару, 2) еды, 3) пару простынь, 4) серое платье, 5) карты, 6) бумаги и конверты, 7) свечей и спичек.

Всем вам привет, мои милые друзья. Может быть, найдется свободный человек, кот[орый] мне принесет все это, из храбрых женщин.

Анна Тимирева. Сидим в тюрьме порознь».

Она подчеркнула просьбу о свечах: боялась темноты.

Ее до поры не тревожили, только адмирала водили по коридору на допросы. Для Чрезвычайной Следственной Комиссии было неожиданным, с каким достоинством держался Колчак, как спокойно перечитывал протоколы, исправлял неточности, прежде чем поставить подпись. Следователям не дано было знать, что мыслями он был далеко от этих бумаг, вся его тревога была об Анне, одно это теперь занимало его, а приходилось, отвечая на вопросы, рассказывать чужим для него людям про свои экспедиции в Арктику, поиски барона Толля, план возрождения Российского военно-морского флота, разгромленного в Русско-японской войне.

Ему не от чего было отрекаться. Ведший следствие К. Попов в предисловии к изданию стенографического отчета «Допрос Колчака» в 1925 году нашел объяснение странных его слуху показаний: «Он давал их не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира…»

На обратной стороне листка со штампом «Адъютант Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего» (видимо, изъятого при аресте адъютанта и использованного за неимением другой бумаги) еще документ: «Чрезвычайная Следственная Комиссия, рассмотрев вопрос о дальнейшем содержании под стражей Анны Васильевны Тимиревой, добровольно последовавшей в тюрьму при аресте адмирала Колчака, постановила: в интересах следствия по делу Колчака и во избежание возможности влияния на Тимиреву сторонних лиц оставить А.В. Тимиреву под стражей. Председатель С. Чудновский, товарищ Председателя Следственной Комиссии К.Попов…»

В роковую ночь, когда Колчаку зачитали постановление ревкома о расстреле, когда уже дымилась на ангарском льду прорубь, к которой потащат казненного, Анна Васильевна слышала топот сапог в коридоре, видела в щель его серую папаху среди черных людей.

Ей не сразу сообщили о казни, долго не решались, но, узнав об этом и не подозревая, что красноармейцы столкнули убитого под воду, Анна потребовала от коменданта тюрьмы тело для захоронения.

Иркутский губернский революционный комитет шлет в Чрезвычайную Следственную Комиссию постановление:

«На ходатайство Анны Тимиревой о выдаче ей тела адм[ирала] Колчака Революц[ионный] Ком[итет] сообщает, что тело погребено и никому выдано не будет.

Управляющий делами (подпись).

Копию этого сообщения объявить Тимиревой».

Власти не знали, что делать с женщиной, виноватой лишь в том, что любила человека по фамилии Колчак.

С мужем Тимиревым, своим троюродным братом, морским офицером, героем Порт-Артура, она рассталась в 1918 году, следы его затерялись в русской эмиграции, хлынувшей с Дальнего Востока в Маньчжурию.

В 1922 году, будучи временно на свободе, она познакомилась с инженером-путейцем В.К. Книпером, вышла замуж, взяла его фамилию. Это не спасало от новых арестов. Когда забирали в пятый раз, спросила следователя, в чем ее обвиняют. Следователь удивился: «Но Советская власть вам уже причинила столько обид…» То есть вы уже потенциально должны быть врагом.

На воле она искала Володю, сына от первого брака; его арестовали и расстреляли в 38-м, когда ему, талантливому художнику, было 23 года. Инженер Книпер терпеливо ждал очередного освобождения Анны Васильевны; он умер в 1942-м.

Анна Васильевна прошла тюрьмы Иркутска, Ярославля, лагеря Забайкалья и Караганды, ссылки по городам и селам России; у нее начинался туберкулез. В конце 50-х, обессилев совершенно, заставила себя написать Генеральному прокурору СССР:

«15 января 1920 г. я была арестована в Иркутске в поезде Колчака. Мне тогда было 26 лет. Я любила этого человека и не могла бросить его в последние дни его жизни. Вот в сущности вся моя вина… В настоящее время мне 67-й год, я совсем больной человек, работа эта мне давно не по силам, она требует большой физической выносливости, но бросить ее я не могу, так как жить мне иначе нечем. С 22-го года я работаю, но из-за непрерывных арестов и ссылок в общей сложности 25 лет у меня нет трудового стажа. Я вновь прошу о своей полной реабилитации, без которой существовать в дальнейшем невозможно».

…Мы встретимся в апреле 1972 года на Плющихе, в ее старой квартире, где теперь жили родная сестра и племянник.

Маленькая седая женщина будет кутаться в вязаный платок, наброшенный на белую с кружевным воротничком блузку.

Говорили о Сибири, перебирали в памяти места, обоим знакомые, и мне долго не хватало духу сообщить, с чем пришел.

Она принесла из соседней комнаты письмо на имя министра культуры СССР, подписанное Шостаковичем, Свешниковым, Гнесиной, Хачатуряном, Ойстрахом, Козловским…

«Убедительно просим вас оказать помощь в получении персональной пенсии А.В. Книпер, урожденной Сафоновой, дочери выдающегося русского музыканта В.И.Сафонова, скончавшегося в феврале 1918 года в Кисловодске. Анне Васильевне 67 лет, у нее плохое состояние здоровья. Не имея никаких средств к существованию, она вынуждена работать в качестве бутафора в Рыбинском драматическом театре, что ей не по силам. В настоящее время Анна Васильевна, незаслуженно находившаяся долгие годы в лагерях и административных ссылках, полностью реабилитирована и прописана в Москве. Но жить ей не на что…» И ответ: гражданке А.В. Тимиревой установлена персональная пенсия в размере 45 рублей.

«Как же вы живете?!» — не удержался я. «Мосфильм» поставил на учет: когда в массовых сценах нужны «благородные старухи», мне звонят, я сажусь на трамвай и несусь. Снималась в «Бриллиантовой руке», в «Войне и мире». Помните бал Наташи Ростовой? Крупным планом княгиня с лорнетом — это я!» — «И все доходы?» — «За съемочный день 3 рубля… Хватает на Таганку, на томик Окуджавы, иногда на Консерваторию».

Время говорить о записке.

И я, запинаясь, рассказываю, как искал документы по истории Сибири, как в Иркутск пришло «Дело по обвинению…», и среди бумаг оказалась последняя записка Александра Васильевича, у него отобранная, до нее тогда не дошедшая. Вот мой блокнот…

Анна Васильевна поднялась, прошла в другую комнату. Куда запропастились очки? Не найдя их, опустилась на стул и ослабевшим голосом, с несвойственными ей паузами, попросила меня прочитать вслух. Такое ожидание напряглось в ее зрачках, что мне стало не по себе от растерянности.

«Дорогая голубка моя, я получил твою записку, спасибо за твою ласку и заботы обо мне. Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю, скорее думаю, что из этого ничего не выйдет или же будет ускорение неизбежного конца. Не понимаю, что значит «в субботу наши прогулки окончательно невозможны»? Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я только думаю о тебе и твоей участи, единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь — ибо все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки — единственная радость, какую я могу иметь…»

Владеть собой мне удавалось с трудом.

«Продолжайте», — сказала Анна Васильевна.

«Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся обо мне и сохрани себя. Гайду я простил.

До свидания, целую твои руки».

(Генерал Г.Гайда весной 1919 года командовал Сибирской армией, входившей в состав Русской армии адмирала А.В. Колчака, за невыполнение приказа главнокомандующего был лишен генеральского звания и наград; во Владивостоке возглавил эсеровский мятеж против колчаковского правительства, был арестован и покинул Россию.)

Анна Васильевна сидела, не шелохнувшись, под обтянувшим ее плечи платком, мыслями в далеком страшном времени, когда обваливалось государство, истреблялись народы, злоба и ненависть стелились по выжженной земле. Сквозь стылую Сибирь шел поезд, в морозном окне кружились сугробы и сосны, и два человека сидели рядом, втянутые в грозные события и обреченные стать их жертвами; оба сберегали в своих душах чувство любви, единственную ценность, многими забытую, иными растоптанную, а ими, несмотря на все пережитое, сохраненную.

Потом Анна Васильевна говорила мне: «Не думаю, что на моем веку напишут правду об Александре Васильевиче, все меньше людей, знавших его, испытавших обаяние его своеобразного ума и высокого душевного настроя. Дневниковые записи, которые я веду урывками, усталая, после работы, сама чувствую, суховаты, не способны передать величие этого любящего и любимого человека. Он входил — и все вокруг делалось как праздник. Во все мои прожитые годы, разбуди меня и спроси, чего хочу больше всего на свете, я бы ответила: видеть его. Пробую писать о нем в стихах, но слабо перо мое».

Евтушенко попросил меня помочь встретиться с Анной Васильевной. Я послал Анне Васильевне из Иркутска открытку. Ответ привожу полностью:

«Милый Леонид Иосифович, Вашу открытку получила в больнице, где меня пытаются подремонтировать. Сейчас я дома. Жалею, что не побывали зимою в Москве как хотели. Что касается Вашего друга, то, если ему так уж хочется со мной повидаться — пусть позвонит.

Хотя сейчас лето и его, конечно, нет в Москве. Что буду делать в дальнейшем, сама еще не знаю. В 80 лет все становится затруднительно. Итак, до свидания, проблематичного. Анна Книпер. 27.V.73».

Выбраться на Плющиху Евгению Александровичу долго не удавалось. А в январе 1978 года Анна Васильевна умерла. У ее могилы на Ваганьковском я вспоминаю полупустую комнату, кутающуюся в платок седую сухощавую женщину с пронзительными глазами, слышу рвущийся сквозь ошалелые времена ее спокойный голос — возлюбленной Александра Васильевича Колчака. Над ним была не властна бушевавшая за оградой, казавшаяся смыслом жизни суета:

«Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути исхоженных дорог. Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе».

В 2008 году Евтушенко включит стихи Анны Тимиревой в антологию «Десять веков русской поэзии». Жаль, что стихи поэта, ей посвященные, Анна Васильевна не услышала при жизни. Она бы снова искала очки и, смущаясь, просила бы их прочитать.

Евгений Александрович бывал в кругу «изысканных старух», прошедших войны и лагеря, знаменитых «тем, что их любили те, кто знамениты», и, слыша их высокий слог, сам себе он казался «нелепым, как мытищинский кагор в компании «Клико» и «Монтильядо».

(Из книги «Старая рында». См. «Новую газету», № 127 от 12 ноября, № 131 от 21 ноября, № 140 от 12 декабря)